Début 2018, vous avez pu prendre connaissance sur ce site de la biographie de Georges Lemaitre, maire de Champcueil et “Poilu” de 14-18. Ce second portrait s’inscrit lui aussi dans le cadre de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Il retrace la vie de Sylvie Boucher, une Champcueilloise ayant participé à la Grande Guerre de 1914-1918. Âgée de 22 ans en 1914, cette jeune femme ne fut pas combattante, mais infirmière bénévole sur le front jusqu’à la fin de la guerre. Elle suivit ensuite une formation professionnelle et devint infirmière diplômée à

Paris, puis au sanatorium G. Clemenceau de Champcueil. Elle vécut à Champcueil jusqu’à sa mort en 1985.

Ce portrait comporte en annexe « Le cahier de Sylvie Marie Blanche », transcription d’un poème de F.Copée.

Sylvie BOUCHER

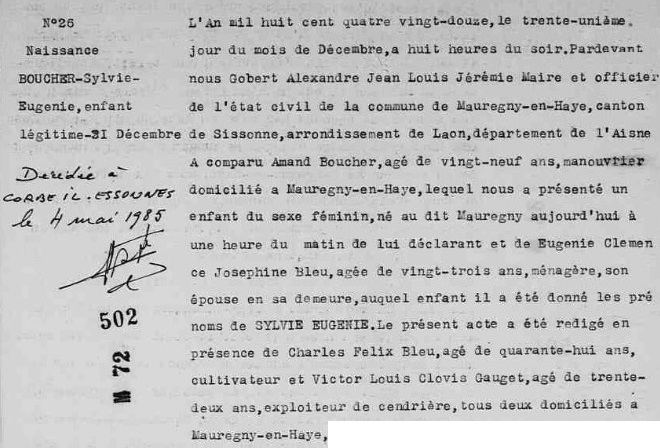

Sylvie Eugénie Boucher était née à Mauregny, dans le Laonnois, un lundi 31 décembre 1892, à une heure du matin, dans une famille catholique très pieuse.

Ceux qui l’ont connue ont gardé le souvenir d’une grande femme aux yeux clairs, qui rayonnait d’une sorte de charisme, d’aura de respectabilité. En s’adressant à elle, chacun disait respectueusement : « Mademoiselle Boucher” car l’idée ne serait venue à personne, excepté quelques proches, de l’appeler par son prénom. D’ailleurs, elle abandonnera son second prénom Eugénie pour Marie-Blanche, deux prénoms que ne mentionnait pas l’état civil.

Accompagnée d’Eugénie, sa mère âgée, Mademoiselle Boucher était arrivée à Champcueil quelques années après l’ouverture du sanatorium pour y tenir le rôle difficile d’infirmière soignante. Bardée d’une solide assurance elle montrait beaucoup de dévouement dans l’exercice de son difficile métier. De la rudesse aussi ! Dure avec elle-même, elle l’était aussi avec les autres, et ses collègues de travail lui reprochaient de leur imposer la rigueur et l’ascèse quasi monastique qu’elle s’infligeait à elle-même.

_____

Les “Anges Blancs”

Orpheline à six ans de son père Amand Boucher, manouvrier, décédé en 1898, Sylvie avait vécu sa jeunesse dans le village de Mauregny, avec sa mère Eugénie et un oncle impotent qu’elles avaient à charge.

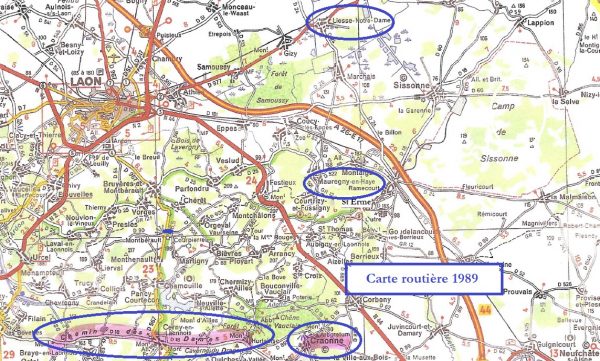

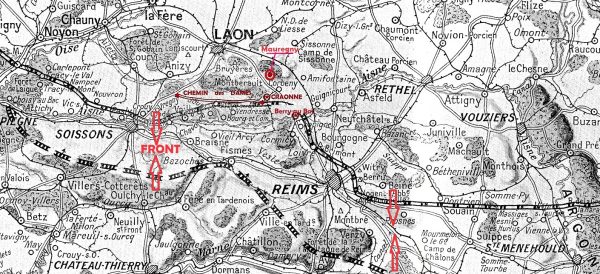

Mauregny était situé à l’est de Laon, à quelques kilomètres de lieux de batailles sanglantes lors de la Grande Guerre: Craonne, le Chemin des Dames, Berry au Bac... et dès 1914, la région allait être conquise par les Allemands qui se maintiendront à Laon jusqu’en octobre 1918.

Mauregny allait se retrouver en zone occupée, aussi, comme des dizaines de milliers d’habitants du Laonnois, Melle Boucher participa à l’exode, fuyant l’avancée de l’occupant. Âgée de 22 ans lors de la déclaration de guerre, elle était fiancée à un jeune homme qui fut tué dès les premiers mois de la guerre. Ce drame personnel allait définitivement changer le cours de sa vie. Par fidélité à son amour disparu, par respect pour sa mémoire, par conviction religieuse aussi, elle abandonna ses aspirations personnelles. Elle décida de ne pas se marier et elle se mit au service des autres pour une vie faite de sacrifices et d’abnégation. Sa douleur surmontée, elle s’engagea bénévolement comme infirmière sur le front proche.

La Grande Guerre

Avec un nombre incontrôlable de blessés dès août 1914, au tout début de la guerre, l’armée dut faire appel à du personnel soignant volontaire. C’est ainsi que des dizaines de milliers d’infirmières bénévoles, souvent sans qualification autre que leur immense dévouement, vinrent épauler les infirmières professionnelles, aux côtés de religieuses infirmières qui avaient quitté les hôpitaux publics en 1905.

En période de paix, les médecins militaires étaient « secondés » par des infirmières professionnelles, mais les militaires médecins, chirurgiens, étudiants en médecine qui officiaient dans les hôpitaux militaires étaient tous des hommes, car les femmes médecins n’étaient pas admises dans le service de santé des armées. C’est ainsi qu’un grand nombre de femmes médecins, « interdites » d’exercer dans l’armée, s’engageront alors comme infirmières durant la guerre, pour être utiles à la Nation.

Aux côtés de 30 000 infirmières professionnelles, ce sont environ 70 000 « anges blancs » comme on nommait ces infirmières bénévoles, qui allaient servir durant toute la durée du conflit.

Lors de la première guerre mondiale, de nouvelles armes : mitrailleuses, bombardements massifs d’artillerie lourde, gaz et autres techniques de destruction furent utilisées afin de causer le maximum de pertes aux combattants. Il en résulta un afflux massif de blessés et de malades qui déborda très vite le service de santé des armées, non préparé à cette situation.

De la déclaration de guerre le 2 août 1914 au 31 décembre 1914, il y eut plusieurs centaines de milliers de morts mais surtout plus d’UN MILLION de blessés en à peine cinq mois. Dans la seule journée du 22 août 1914, 27 000 hommes furent tués dans les Ardennes et l’on dénombrait une centaine de milliers de blessés durant la même journée. Pour cette même période de la fin de 1914, 798 833 blessés français et 322 672 malades allaient être pris en charge par la 7ème direction de l’armée, chargée du service de santé.

Devant cette situation cataclysmique, une organisation sanitaire parallèle, bénévole… et efficace se mit en place sous l’égide de la Croix Rouge.

Cette structure regroupait la Société française de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), l’Union des Femmes de France (U.F.F.) et l’Association des Dames françaises (A.D.F.). Ces trois organisations, secondées par de nombreux établissements religieux de soins et d’hospitalisation, ont apporté un complément de secours indispensable aux combattants.

Des structures de soins improvisées allaient être créées à proximité du front.

Les blessés secourus recevaient souvent les premiers soins par les combattants eux-mêmes. Ils étaient transférés en urgence à proximité des premières lignes, dans des « ambulances » qui étaient souvent des baraquements de bois construits à la hâte, mais aussi dans des écoles, des dépendances de châteaux, des édifices de culte…. Plus loin, et partout en France, des établissements de toutes natures seront réquisitionnés pour accueillir les blessés nécessitant des soins de longue durée et les convalescents. Des dizaines de milliers d’infirmières bénévoles allaient servir dans ces établissements sanitaires improvisés, suscitant l’admiration par leur dévouement.

Mademoiselle Boucher fut de ces femmes-là !

Au début de la guerre, elle avait servi dans les postes de secours d’urgence, les « ambulances ». On y pratiquait la médecine et la chirurgie de guerre, dans l’urgence absolue. Avant d’acheminer les blessés vers l’arrière, on pansait, on posait des garrots, on opérait, on amputait, et souvent on constatait le décès des blessés dans les minutes qui suivaient leur arrivée. Et ce que vivaient au quotidien les infirmières n’avait rien à voir avec les images édulcorées des journaux d’alors, qui montraient des infirmières affables et souriantes servant le café aux soldats. Mademoiselle Boucher avait connu le tri des blessés : les cas

désespérés abandonnés d’un côté et ceux qu’on espérait sauver de l’autre…et cette chirurgie de guerre où il n’était pas question de diminuer la douleur, de sauvegarder la vue, d’éviter l’amputation d’un membre, mais d’aller au plus vite pour sauver ceux qui pouvaient l’être. Et puis les râles des gazés, les suppliques des agonisants…elle avait vécu, enduré tout cela et ce spectacle de souffrance et de mort dans l’enfer des tranchées l’avait très profondément marquée. Lorsqu’il lui arrivait exceptionnellement d’évoquer cette période, c’était sur un ton à la fois évasif et terriblement évocateur. Elle donnait peu de détails morbides sur ce qu’elle avait vu : les blessures atroces, les soldats défigurés, les gazés, les amputés, les mourants. Elle en parlait avec beaucoup d’émotion et de retenue, mais au-delà des mots employés, du non-dit qui suggérait si lourdement l’indicible, on percevait parfaitement ce qu’avaient été pour elle ces années.

Elle avait également connu la seconde guerre mondiale, un conflit douloureux mais dérisoire selon elle, en comparaison des monstruosités qu’elle avait vues et tenté de soigner lors de la première guerre.

Infirmière diplômée.

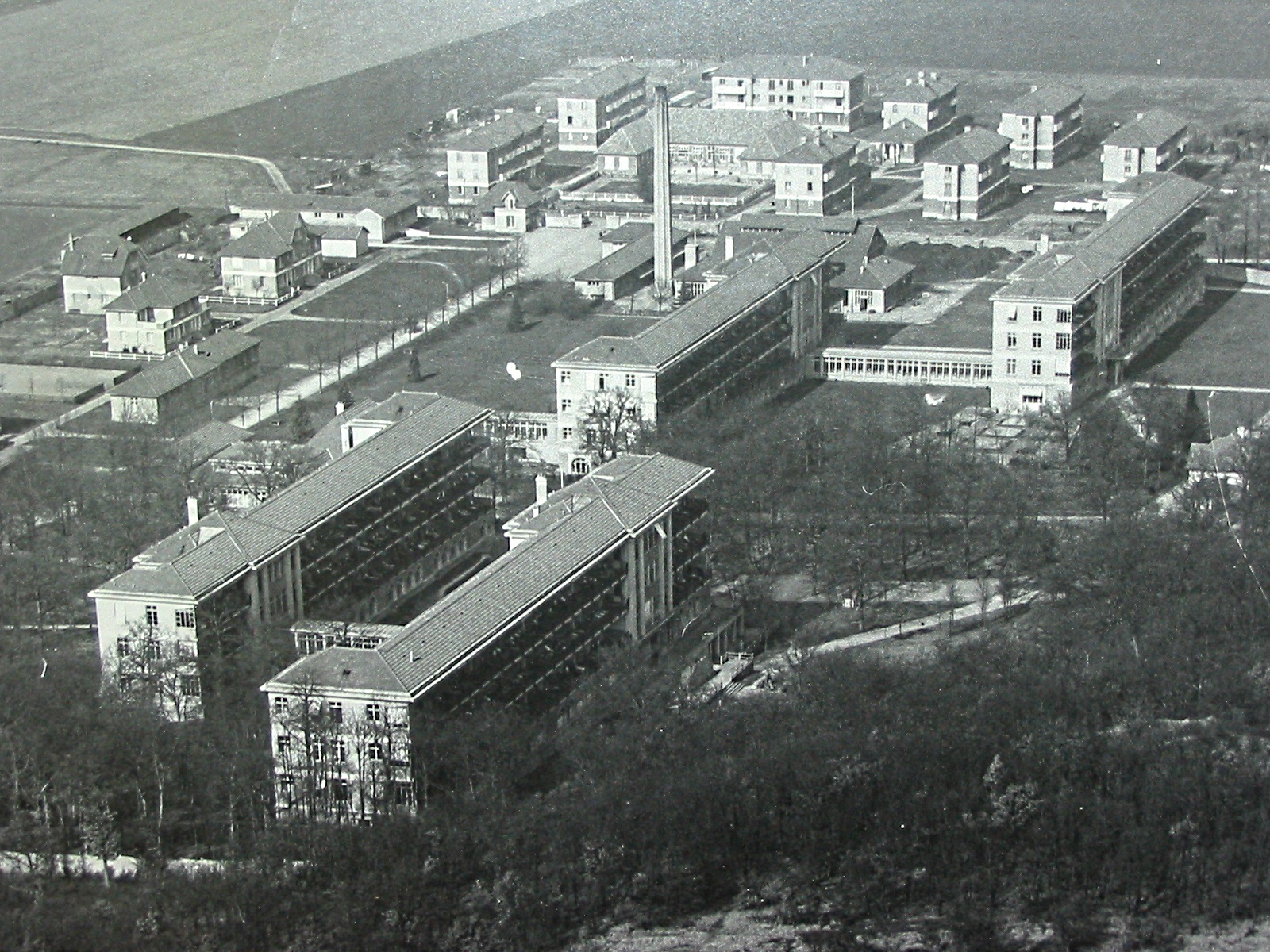

Comme beaucoup d’infirmières bénévoles, Melle Boucher choisira d’embrasser cette profession après la guerre. Elle suivit l’école « des Bleues » et devint infirmière diplômée. Elle travaillera un temps à Paris, à l’Hôpital des Enfants Malades puis elle sera nommée au sanatorium Georges Clemenceau de Champcueil par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Ouvert aux malades en 1936, le sanatorium de Champcueil était devenu en quelques années un établissement de soins réputé, avec une équipe de docteurs et de chirurgiens renommés. Les docteurs occupaient de grandes villas individuelles construites à proximité des quatre « divisions », quatre longs bâtiments de soins et de cure occupés par les malades et adossés au coteau boisé de la Coudraye. Le personnel, une partie du moins, était logé dans une « cité », édifiée à l’écart des quatre divisions. C’était une succession d’immeubles d’habitation, avec au fil des ans diverses structures collectives à usage du personnel : jardinets, école, coopérative, patronage… Mais tout le personnel n’habitait pas sur place. Ainsi, Melle Boucher et sa mère s’installèrent dans une maison de Champcueil louée à des agriculteurs, une petite maison de quatre pièces bâtie en moellons de grès, sise aujourd’hui 14 Grande Rue.

Une porte métallique donnait accès à une minuscule cour pavée exposée au sud. Sur la gauche en entrant, se trouvaient une soue et un clapier et tout à droite, une petite buanderie. Melle Boucher disposait des jardinières de fleurs dans la cour, et l’été, poussant spontanément, il y avait entre les pavés, sur le seuil, partout… des pieds de balsamine, cette plante à fleurs » impatiente » dont les petites gousses éclatent littéralement sous la pression des doigts, projetant leurs graines alentour.

Presque en face, de l’autre côté de la rue, elle disposait d’un petit jardin où elle cultivait quelques légumes et des plantes médicinales. A l’image des « jardins de curés », il y avait quelques arbres fruitiers faméliques au milieu d’une friche et puis, près de l’entrée du jardin, une broussaille odorante d’herbes aromatiques et de plantes médicinales.

La formation d’infirmière de Melle Boucher datait d’une époque où les remèdes issus du savoir populaire s’imposaient encore. La pharmacopée était peu fournie, les médicaments rares et chers, aussi la médecine rurale faisait-elle encore un large usage des « simples » et de méthodes coutumières.

Infusion de bourrache contre la fièvre, de sureau ou de bouillon blanc contre la toux, de marrube pour soigner le foie, ou encore le brou de noix: une macération de noix vertes dans de l’alcool pour guérir des coliques, le jus de carotte ou de chou, des inhalations à base de feuilles d’ eucalyptus, de menthe, d’essence de lavande, du laudanum pour calmer les douleurs… constituaient l’essentiel des remèdes disponibles à la campagne ! Et pour son propre usage et celui de ses proches à qui elle dispensait spontanément ses conseils et ses soins, Melle Boucher utilisait cette phytothérapie ancestrale.

Et l’on soignait encore les affections pulmonaires avec les sinapismes, ces cataplasmes à l’odeur si caractéristique de farine de lin tartinée d’une bouillie brûlante de graines de moutarde.

Dans les soins privés qu’elle prodiguait aux proches, Melle Boucher posait encore des « ventouses scarifiées ». Après l’avoir badigeonné de teinture d’iode, elle posait sur le dos du patient le scarificateur, un appareil qui tenait plus d’ un attendrisseur de boucherie industrielle que du matériel médical. En actionnant un levier, une série de petites lames venaient entailler le dos du malade en plusieurs endroits alignés.

Elle posait alors une à une les fameuses ventouses. C’étaient des sortes de pots de yaourt en verre dans lesquels elle jetait rapidement un morceau de coton imbibé d’alcool enflammé et qu’elle retournait sur chacun des emplacements lacérés. La flamme durait une seconde à peine et la consommation de l’oxygène créait un vide qui aspirait le sang du malade dans la ventouse. Quiconque a vu poser ces ventouses s’en souvient durablement !

Conseillère municipale.

De jour comme de nuit, été comme hiver, et jusqu’à sa retraite, Melle Boucher se rendait à son travail à bicyclette. Le sanatorium était proche du village, on apercevait les fumées noires du chauffage au charbon s’évacuer par la haute cheminée de briques rouges de « l’usine ». Mais au milieu de la nuit, sous la pluie ou la neige, ce trajet n’avait rien d’une promenade. Lorsqu’elle prit sa retraite en 1957, elle était devenue surveillante ou, comme on dit aujourd’hui : cadre infirmier.

Peut-être le fait d’avoir vécu en ville et à Paris lui avait-il donné un surcroît d’assurance vis-à-vis de ces campagnards ? Elle s’était rapidement intégrée au village, avec la même autorité qu’elle montrait dans son travail.

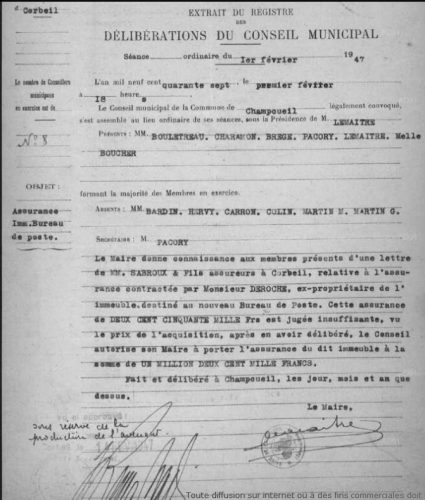

À la Libération, elle sera élue au conseil municipal, lors des élections du 18 mai 1945 et du premier mandat de maire de Georges Lemaitre. Ce premier conseil municipal d’après-guerre comprenait MM. Bardin, Bouletreau, Caron, Hervy, habitants de Beauvais, Melle S.Boucher, MM E.Brégé, A.Charamon, M.Martin, G.Martin, G.Lemaitre, H. Pacory, habitants de Champcueil et J.Colin des Montcelets.

Melle Boucher était écoutée, respectée, mais crainte également, car elle avait des accès de colère homériques. Beaucoup craignaient ses jugements tranchés et parfois un peu hâtifs ! Elle critiquait les attitudes qui ne lui convenaient pas et fustigeait également leurs auteurs de façon très rude.

Lorsqu’un événement local, une action déplacée d’un habitant l’indignait, elle entrait dans une colère publique véhémente. Parfois, on la voyait… et on l’entendait, arpenter la rue principale du village en gesticulant et criant sa vindicte à l’encontre du “fautif”.

Son caractère charitable l’emportait cependant très largement sur ses sautes d’humeur. Elle s’était fait un devoir d’ apporter aux autres, aide et parole chrétienne de réconfort, c’était sa nature, son besoin.

Les gaufres !

Mademoiselle Boucher faisait de temps à autre des gaufres exceptionnelles dont elle gratifiait la moitié du village. Lorsque l’envie lui en venait, elle préparait une pleine lessiveuse de pâte à gaufre et passait une bonne partie de la journée à les cuire. Et elle en distribuait à toutes les familles qui lui étaient les plus familières.

Il y avait toujours un petit public enfantin pour la regarder cuire ses gaufres, car elle laissait pour l’occasion sa porte ouverte dans un grand élan donateur. Cela sentait bon le lard grillé, le sucre et cette odeur indéfinissable de pâte levée qui s’échappait des gaufriers en jets horizontaux de vapeur parfumée.

Elle utilisait alternativement deux moules à gaufres circulaires, en fonte, dont les cinq quartiers avaient la forme de cœurs. Ces ustensiles, prolongés par de très longs manches métalliques, étaient disposé sur une cuisinière à bois. Les cercles de fonte obturant les deux foyers en étaient retirés et remplacés par un support adapté aux moules à gaufres, lesquels étaient ainsi en contact direct avec le feu.

Elle graissait vivement chaque côté du moule avec un gros morceau de lard de porc piqué sur une fourchette, puis elle disposait en cercle un fond de pâte liquide prélevée avec une louche et elle refermait le moule qui grésillait en exhalant ses nuées odorantes. Le moule était retourné pour cuire les deux côtés, et en quelques minutes la gaufre était cuite.

En s’aidant d’une fourchette, elle faisait glisser la pâtisserie sur un plat où elle allait rejoindre les quelques autres déjà cuites et elle était à son tour saupoudrée de sucre. Lorsque le plat atteignait une certaine hauteur, chacun attendait la décision de Melle Boucher : pour qui ces gaufres ?

Et le bonheur enfin ! « Tiens : tu n’as qu’à emporter l’assiette à ta mère ». Des gaufres qui avaient une odeur, un parfum, une saveur de paradis d’enfant !

(Gaston Bachelard dans “La psychologie du feu”, évoque lui aussi les gaufres de sa jeunesse :

« Les jours de ma gentillesse, on apportait le gaufrier. Et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts qu’aux lèvres. Alors je mangeais du feu, je mangeais son or, son odeur et jusqu’à son pétillement tandis que la gaufre brûlante craquait sous mes dents ».)

Peu après la libération, la fête de la Saint Thibault qui avait traditionnellement lieu un dimanche de septembre, fut réactivée avec la ferveur du renouveau.

Melle Boucher y participa activement.

A partir de cette fête d’après-guerre et lors des suivantes pendant quelques années, elle tint un stand de gaufres dont le produit de la vente revenait à la caisse du comité des fêtes. A plusieurs reprises, elle anima également un » crochet » qui clôturait la fête. Une fois elle interpréta une chanson qu’elle avait adaptée au village et à ses habitants . Il s’agissait d’une ritournelle un tantinet gaillarde, composée dans les années 1925 : “Ah ! les fraises et les framboises, Ah ! l’bon vin qu’nous avons bu… »

En 1950, sa mère âgée Eugénie se cassa le col du fémur. On n’opérait pas à son âge et il n’y avait pas alors d’autre solution pour elle que de rester allongée et d’attendre une très hypothétique consolidation des os.

Elle resta ainsi allongée plus d’un an. Nous allions rendre visite de temps à autre à cette très vieille femme, gagnée par les escarres et qui souffrait beaucoup. Sa fille s’occupait d’elle comme elle le faisait avec les malades du sanatorium, une rude épreuve pour Melle Boucher que d’avoir cette charge permanente en plus de son travail.

Sa mère Eugénie, catholique très croyante, avait prédit plusieurs mois avant qu’elle mourrait le 25 janvier. Autosuggestion somatisante ou hasard, Eugénie Boucher décéda effectivement le 25 janvier 1951 à une heure trente du matin.

La marraine

Dans son activité d’infirmière au sanatorium, Melle Boucher côtoyait beaucoup de misères : des misères physiques dues à la maladie mais également des misères sociales : nombre de malades pauvres étaient seuls, loin de leurs familles, un peu abandonnés.

Son naturel charitable, sa générosité l’ont souvent amenée à se proposer comme marraine de cœur de certains de ces malades tuberculeux laissés pour compte.

Elle faisait en cela un acte de charité évident et peut-être espérait-elle aussi faire partager un peu de ses convictions et de sa morale à ses protégés. Mais le résultat ne fut pas toujours à la hauteur de ses efforts, car elle était d’une grande ingénuité, s’agissant des comportements humains.

Il lui est arrivé plusieurs fois de choisir des filleuls peu recommandables. Ainsi « Maurice », âgé d’une bonne trentaine d’années était d’une obséquiosité éhontée avec elle. Cette flagornerie lui permettait d’obtenir ce qu’il voulait en cadeaux monétaires, car il avait besoin d’argent : il buvait, jouait aux courses, au poker… Bien après sa guérison, il continuait à venir la voir en se livrant à toute une comédie de bons sentiments pour la délester de ses économies.

Melle Boucher accueillit quelques années chez elle un autre très jeune filleul, orphelin d’un malade décédé au sanatorium de Champcueil.

Pré adolescent, “Guy” était peu loquace et il avait l’air triste et inquiet du chien battu. Après quelques années passées à Champcueil, il quitta la commune et ne donna plus jamais de ses nouvelles.

Elle fut la marraine en religion catholique ou marraine remplaçante lors du baptême d’autres enfants dont Jean-Jacques. Cinquième enfant de la famille, il faisait l’admiration de sa mère Lydie et de son entourage. Dans sa prime enfance, Jean-Jacques était une sorte d’angelot coiffé de longues mèches de cheveux bouclés qui lui encadraient le visage. Sa marraine avait prononcé à plusieurs reprises un curieux jugement en forme de condamnation, « Il est trop beau, Il ne vivra pas » !

Et puis, dans les années 1947-48, son filleul, alors âgé de quatre ou cinq ans eut une méningite. Il resta plusieurs jours entre la vie et la mort, dans une sorte de coma avec plus de quarante degrés de fièvre. La proximité du sanatorium permit au docteur Tissier de Ballancourt de se procurer des « sulfamides » avec quoi il put le traiter et le guérir. Après cette victoire sur la mort annoncée qu’elle attribuait à ses prières, Melle Boucher n’exprima plus jamais de crainte sur l’avenir de son filleul. Et en effet, l’angelot deviendra à l’âge adulte un solide et rugueux gaillard.

Lorsqu’elle fut à la retraite, Melle Boucher s’engagea très activement dans une catéchèse militante en direction des enfants du village. Elle n’était pas de ces dévotes du dimanche dont la seule présence aux messes donnait bonne conscience et auto-absolution. Elle n’avait pas non plus forgé sa foi dans la lecture des textes « sacrés », car elle n’était pas très littéraire. D’ailleurs, sa bible en témoignait, un vieil ouvrage resté en très bon état, sans traces de manipulations apparentes. Elle était croyante catholique et voulait faire partager ses certitudes. Point !

Elle était liée avec des habitants de la commune, très pratiquants, ce qui facilita certainement son introduction dans le cercle rapproché de la mouvance cléricale.

Son histoire personnelle douloureuse, le parcours charitable et désintéressé qu’elle avait emprunté l’avait imprégnée d’une sorte de conviction intime qui dictait sa conduite : faire le bien autour d’elle par charité chrétienne en actions de bienfaisance. Il est difficile de savoir précisément à quel moment Mademoiselle Boucher a évolué vers ce militantisme caritatif et mystique. Ce fut peut-être, dès la mort de son fiancé.

Elle cherchait à faire partager ses croyances dans l’animation de perpétuelles causeries prosélytes sur tout cet imaginaire du croyant : l’enfer et le paradis, le diable et le bon dieu, un très improbable « au-delà » radieux et une encore plus hypothétique métempsychose !

Elle devint une sorte de sacristain, un bedeau au féminin. Dégagée de ses obligations professionnelles, elle fit partie du Conseil de paroisse. Elle participait aux offices, entretenait l’église, fleurissait l’autel. Les mardis gras, elle organisait un défilé avec les jeunes du « cathé » déguisés selon le moment avec des costumes fabriqués sur les thèmes qu’elle choisissait, en prenant parfois des libertés avec l’histoire. Jacques M…, ancien catéchumène, se souvient d’avoir été déguisé en archevêque de Reims pour le sacre de Charlemagne ! Aux Rameaux, Melle Boucher organisait la vente d’eau bénite, préparée dans un baquet que les jeunes portaient à travers le village et les hameaux, revenant avec de l’argent et beaucoup d’œufs, le tout remis au curé.

Après le départ du curé Camille Rosset en 1958, la cure fut tenue par plusieurs prêtres, tous différents. Ainsi, l’abbé S… vivait maritalement avec une femme du village dont il eut un enfant, ce que Melle Boucher trouvait scandaleux. Elle fustigeait publiquement ce curé « qui couchait avec une fille ».

Il y eut encore l’abbé V…, un curé proche des traditionalistes et qui affichait ostensiblement au-dessus de son bureau la photo de Pétain encadrée… et puis le dernier titulaire de la cure, un curé compréhensif, l’abbé Louis Viguier, inhumé au cimetière de Champcueil. Depuis, les services religieux sont assurés par des desservants non-résidents.

Melle Boucher adaptait avec diplomatie son discours à ses interlocuteurs. A Henri, communiste engagé, elle ne parlait jamais de ses croyances ni de bondieuseries, se contentant d’évoquer le quotidien banal. Mais lorsqu’elle était avec les croyants qu’elle côtoyait ou seule avec des enfants, elle se laissait aller à un prosélytisme débridé.

Elle ne parlait pas de politique, mais elle s’enflammait parfois pour le Général de Gaulle qu’elle portait au pinacle ! Évoquant avec elle en privé, l’action des syndicats et particulièrement de la CGT, elle reconnaissait que les avancées sociales obtenues par les luttes soutenues par la CGT en 1936 avaient constitué des étapes importantes : congés payés, quarante heures… Mais elle exprimait un rejet sectaire, dogmatique, de cette organisation, à cause des idées anticléricales qu’elle lui prêtait.

Âgée elle aussi, elle s’émerveillait de ce que le pape Jean XXIII, ce « vieux bonhomme » disait-elle, ait apporté la “révolution” et un début d’ouverture dans cette église catholique sclérosée. Elle avait applaudi au concile Vatican II, à la messe en français, au curé qui faisait face aux fidèles, aux femmes qui s’approchaient enfin de l’autel et pénétraient dans le chœur, ces femmes qui constituaient très majoritairement à Champcueil la petite cohorte de catholiques pratiquants.

Elle vint à être supplantée dans sa présence à l’église par C.H… une femme d’une quarantaine d’années, revenue à Champcueil après des années d’une vie parisienne que certains disaient dissolue. Cette femme s’était mise en ménage, selon la formule d’alors, avec un « vieux garçon » du village, en adoptant une vie de bigote besogneuse. L’intrusion de ce personnage à la Marie- Madeleine créa la rupture de Melle Boucher avec son quotidien de missions d’entretien et de dévotion. Elle céda peu à peu sa place à cette repentie, mais ne cessa d’exprimer à tout un chacun son désaccord et son indignation.

A la fin de sa vie, Melle Boucher tenait encore des séances de catéchisme pour quelques enfants dont le choix n’était pas toujours judicieux. La porte de son domicile était rarement fermée à clé et sa petite maison fut plusieurs fois visitée par de jeunes catéchumènes indélicats. Elle fut une fois violemment agressée au milieu de la nuit par l’un d’eux, mais elle refusa de porter plainte.

In memoriam

Solide comme l’étaient les campagnardes, Mademoiselle Boucher vécut sans réels problèmes de santé, jusqu’à l’âge de 92 ans. C’est une pneumonie qui l’emporta brutalement le 4 mai 1985.

Une souscription fut organisée par ses amis, afin d’élever une stèle sur sa tombe.

Il ne reste d’elle aujourd’hui qu’une photo sur un macaron émaillé porté par un bloc de marbre gris. Elle montre au visiteur son sourire triste et rayonnant, un sourire d’abnégation et de commisération, comme l’affichent ces dévotes anonymes que l’église ne canonise jamais.

Au-dessous du médaillon, gravée dans la pierre, figure une épitaphe en forme de remerciement : « Les habitants de Champcueil reconnaissants ».

Ce merci collectif exprimé par la communauté catholique du village valorise pour l’essentiel son engagement religieux, tel que l’avaient connu ses proches dans la dernière partie de sa vie. Il est regrettable que cette activité de Melle Boucher ait occulté son riche et généreux travail d’infirmière. Plus de quarante années d’abnégation au service des Poilus blessés, des enfants malades, des tuberculeux… ce fut son seul et véritable sacerdoce de “bonne sœur” laïque et citoyenne en somme, une première période de sa vie, humaniste et caritative, qui ne doit pas sombrer dans l’oubli.

Bernard PACORY 2018

Merci à Jacques Mignot, Max Dubas, Jean-Jacques Pacory, Antoine Dilly-Pacory, Bernard Giudice.

Plaque en hommage à Melle Sylvie Boucher.

Plaque en hommage à Melle S Boucher 11 nov 2018

Le centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18 a été commémoré le 11 novembre 2018 par la municipalité de Champcueil, dirigée par Mme Martine HIVERT, maire.

À cette occasion, une plaque en hommage à Melle S.Boucher a été apposée sur la maison où elle a vécu. Elle rappelle son engagement « d’Ange blanc », infirmière bénévole au service des Poilus blessés , et son dévouement au service des malades et du village.

Le cahier de Sylvie Marie Blanche

A quatre-vingt-douze ans, Mademoiselle Boucher n’était plus la femme volontaire et forte que Champcueil avait connue. Malade, alitée, elle souffrait d’une forte infection pulmonaire et en cette fin d’avril 1985, notre mère Lydie, qui venait souvent lui rendre visite, la voyait pour la dernière fois. Le jour même, Melle Boucher allait être transportée à l’hôpital de Corbeil où elle décèdera le 4 mai.

“Lydie, lorsque je ne serais plus là, je voudrais que vous conserviez ma bible, mon missel et mon cahier de poésie”, avait-elle dit, en lui confiant une ancienne bible à peine feuilletée, un paroissien romain très écorné et parsemé de quelques photos-souvenirs de communiantes, et enfin, un cahier d’écolier à la couverture usée, d’une couleur délavée vert empire.

Sur une quarantaine de pages du cahier, une dizaine de poèmes avaient été soigneusement recopiés d’une écriture manuscrite à l’encre noire et violette.

Le premier poème transcrit était « La veillée » par François Coppée, récit pathétique d’une scène imaginaire de la guerre de 1870. Dès les premières lignes, on comprenait pourquoi elle avait transcrit ce poème. Elle avait dû s’identifier à Irène, l’héroïne de cette histoire si proche de la sienne. Dès les premières strophes, on découvrait en raccourci la vie intérieure, les chagrins, les regrets, le dévouement altruiste de Mademoiselle Boucher. Saisissant !

~~~~~

La veillée.

La veillée.

Dès que son fiancé fut parti pour la guerre,

Sans larmes dans les yeux ni désespoir vulgaire,

Irène de Grandfief, la noble et pure enfant,

Revêtit les habits qu’elle avait au couvent :

La robe noire avec l’étroite pèlerine

Et la petite croix d’argent sur la poitrine.

Elle ôta ses bijoux, ferma son piano,

Et gardant seulement à son doigt cet anneau,

Seul souvenir du soir de printemps où, ravie,

Au vicomte Roger elle engagea sa vie,

Aveugle à ce qu’on fait et sourde à ce qu’on dit,

Près du foyer, stoïque et pâle, elle attendit.

Roger, quand il connut la première défaite,

Comme un heureux qu’on trouble au milieu d’une fête,

Soupira, mais agit en homme brave et prompt.

Prenant congé d’Irène, et coupant sur son front

Une boucle de fins cheveux, il l’avait mise

Dans un médaillon d’or porté sous la chemise ;

Puis, sans qu’on le retînt ni qu’on le retardât,

Il s’était engagé comme simple soldat.

On sait trop ce que fut cette guerre. Impassible,

Et de l’absent aimé parlant le moins possible,

Irène, tous les jours, à l’heure où le piéton

Descendait, sac au dos, la route du canton,

Le regardait venir assise à la fenêtre ;

Et lorsqu’il s’éloignait sans déposer de lettre,

Elle étouffait un long sanglot ; et c’était tout.

Le vicomte écrivait : et jusqu’au milieu d’août,

Irène n’eut pas l’âme encor trop alarmée.

Enfin il fut bloqué dans Metz avec l’armée ;

Et sachant seulement d’un fuyard de là-bas

Qu’il n’avait point péri dans les premiers combats,

Irène, devant tous domptant ses pleurs rebelles,

Eut le courage alors de vivre sans nouvelles.

On la vit devenir plus pieuse qu’avant ;

Elle passait sa vie à l’église ; et souvent

Elle allait visiter les pauvres du village,

Parlant plus longuement et donnant davantage

À ceux dont les enfants par la guerre étaient pris.

C’était le temps affreux du siège de Paris ;

Gagnant toute la France ainsi qu’une gangrène,

L’invasion touchait presque au château d’Irène ;

Des uhlans fourrageaient dans le pays voisin.

Le curé de l’endroit et le vieux médecin

Avaient beau, chaque soir, au foyer de famille,

Ne parler que de mort devant la jeune fille,

Elle n’avait au cœur aucun pressentiment.

– Roger était à Metz avec son régiment ;

À sa dernière lettre il était sans blessure ;

Il vivait, il devait vivre ; elle en était sûre.

– Et, forte de l’espoir des fidèles amours,

Le chapelet aux doigts, elle attendait toujours.

Un matin, elle fut en sursaut réveillée.

Là-bas, au bout du parc, sous l’épaisse feuillée,

Des coups de feu pressés annonçaient l’ennemi.

La noble enfant rougit d’abord d’avoir frémi ;

Elle voulait, ainsi que Roger, être brave.

Comme s’il ne se fût rien passé de plus grave,

Calme, elle s’habilla, puis, ayant achevé

Sa prière du jour sans omettre un Ave,

Descendit au salon, le sourire à la bouche.

Ce n’était presque rien, une simple escarmouche.

Des soldats bavarois, venus en éclaireurs

Et brusquement surpris par quelques francs-tireurs,

S’enfuyaient. Tout, au loin, rentrait dans le silence.

« Il faudrait établir, dit-elle, une ambulance. »

En effet, on avait justement ramassé

Sur le lieu du combat un officier blessé,

Un Bavarois, le cou traversé d’une balle ;

Et quand on apporta ce grand jeune homme pâle,

Les yeux clos, et saignant sur un vieux matelas,

Sans trembler d’un frisson, sans pousser un hélas,

Irène le fit mettre avec sollicitude

Dans la chambre où Roger demeurait d’habitude,

Quand, pour faire sa cour, il venait au château.

Elle porta dehors la veste et le manteau

Tout noirs de sang, pendant qu’on couchait le malade,

Gronda le vieux valet qui prenait l’air maussade

Et qui ne montrait pas assez d’empressement,

Et, quand le docteur fit le premier pansement,

L’assista de ses mains ainsi qu’une sœur grise.

Enfin quand, le regard tout rempli de surprise

Et de reconnaissance heureuse, le blessé

Se fut parmi les doux oreillers affaissé,

Elle s’assit devant cette tête assoupie,

Demanda du vieux linge et fit de la charpie.

– C’était ainsi qu’Irène entendait le devoir.

Le soir du même jour, le docteur vint revoir

Son malade, et faisant étrangement la moue,

Il dit entre ses dents :

« Oui, le sang à la joue,

Le pouls trop vif… Allons ! une mauvaise nuit…

La fièvre, le délire et tout ce qui s’ensuit !

– Mourra-t-il ? dit Irène, un frisson sur la lèvre.

– Qui sait ? Je vais tâcher de couper cette fièvre.

Cette formule-ci souvent a du succès.

Mais il faut que quelqu’un observe les accès,

Le veille jusqu’au jour et le soigne avec zèle.

– Je suis prête, docteur.

– Non pas, mademoiselle,

L’un de vos gens peut bien…

– Non, docteur, car Roger

peut-être est prisonnier, malade, à l’étranger,

S’il lui fallait les soins que ce blessé demande,

Je voudrais qu’il les eût des mains d’une Allemande.

– Soit ! dit le vieux docteur en lui tendant la main.

Vous allez donc veiller ici jusqu’à demain.

Il suffit d’un accès de fièvre pour qu’il meure ;

Donnez la potion de quart d’heure en quart d’heure.

Au jour je reviendrai pour juger de l’effet. »

Puis il partit, laissant Irène à ce chevet.

Elle était là depuis une minute à peine,

Lorsque le Bavarois, se tournant vers Irène,

Et sur la jeune fille ouvrant l’œil à demi :

« Ce médecin, dit-il, me croyait endormi ;

Mais j’ai tout entendu. Merci, mademoiselle,

Merci du fond du cœur, moins pour moi que pour celle

À qui vous me rendrez et qui m’attend là-bas ! »

Elle lui répondit : « Ne vous agitez pas.

Dormez. C’est du repos que dépend votre vie.

– Non, reprit-il, il faut d’abord que je confie

Le secret que j’ai là ; car la mort peut venir.

J’ai fait une promesse et je veux la tenir.

– Parlez donc, dit Irène, et soulagez votre âme.

– La guerre… Non, la guerre est une chose infâme !

C’était le mois dernier, sous Metz… j’eus le malheur

De tuer un Français… »

Pour cacher sa pâleur,

Irène, de la lampe, abaissa la lumière.

Il reprit :

« Nous allions surprendre une chaumière

Où les vôtres s’étaient fortifiés. Ce fut

Comme font les chasseurs quand ils vont à l’affût ;

Vers le poste français, par une nuit très sombre,

L’arme prête, muets, nous nous glissons en nombre,

Le long des peupliers disposés en rideaux.

J’enfonce, le premier, mon sabre dans le dos

Du soldat qui faisait sentinelle à la porte ;

Il tombe sans avoir même crié main-forte ;

Nous prenons la masure et tout est massacré ! »

Irène se cacha les yeux.

« Tout effaré

Du combat, je sortais de ce lieu de carnage,

Quand la lune soudain déchirant un nuage

Me fit voir, éclairé de son pâle reflet,

Un soldat se tordant par terre et qui râlait,

Le soldat que mon sabre avait percé, le même !…

Me sentant pris pour lui d’une pitié suprême,

Je me mis à genoux, voulant le secourir :

Mais il me dit : « Il est trop tard… Je vais mourir…

Vous êtes officier… gentilhomme peut-être !…

– Oui. Que puis-je pour vous ? – Seulement me promettre

De renvoyer ceci, dit-il, en saisissant

Un médaillon caché dans sa poitrine en sang,

À… » Mais son dernier souffle emporta sa pensée ;

Le nom de son amante ou de sa fiancée

Par le pauvre Français ne fut pas achevé.

En voyant un blason sur le bijou gravé,

Je l’emportai, gardant pour plus tard l’espérance

De découvrir parmi la noblesse de France

La femme à qui revient ce legs du soldat mort.

Le voici, gardez-le ; mais jurez-moi d’abord,

Si la mort ne doit pas ici me faire grâce,

Que vous accomplirez ce devoir à ma place. »

Et sur le médaillon offert par l’étranger

Irène reconnut le blason de Roger.

Alors, le cœur tordu d’une douleur mortelle :

« Je le jure, monsieur. Dormez en paix ! » dit-elle.

Le blessé, soulagé d’avoir fait cet aveu,

S’est assoupi. Le sein palpitant, l’œil en feu,

Irène, près de lui, reste debout, sans larmes.

Oui, son amant est mort. Ce sont bien là ses armes,

C’est bien là son blason aussi fameux qu’ancien,

Et le sang qui noircit ce bijou, c’est le sien !

Ce n’est pas d’une mort héroïque et guerrière

Qu’a succombé Roger, mais frappé par derrière,

Sans pouvoir appeler ses amis, sans crier ;

Et cet homme qui dort là, c’est son meurtrier !

C’est bien son meurtrier ; il s’est vanté de l’être,

D’avoir frappé Roger dans le dos, comme un traître ;

Et maintenant il dort son lourd sommeil épais,

Et c’est à lui qu’Irène a dit : « Dormez en paix ! »

Et, comme une suprême et cruelle ironie,

Elle doit de ce front écarter l’agonie,

Rester à ce chevet jusqu’au soleil levant,

Comme une bonne mère auprès de son enfant :

Elle doit lui verser, de quart d’heure en quart d’heure,

Le remède prescrit pour empêcher qu’il meure ;

Cet homme y compte bien ; il repose, abrité

Sous le toit protecteur de l’hospitalité ;

Le flacon qui contient sa vie est sur la table,

Il attend !… N’est-ce pas que c’est épouvantable ?

Quoi ! lorsqu’elle se sent lentement envahir

Par tout ce que contient d’affreux le mot haïr ;

Lorsque gronde en son sein la colère terrible

Qui dirige le bras de Jahel, dans la Bible,

Quand elle cloue au sol le front de Sisara,

Cet Allemand maudit, elle le sauvera !

Allons donc ! On n’est pas à ce point généreuse !

Quand elle cède presque à la pensée affreuse,

À l’atroce désir de tirer du fourreau

Le sabre avec lequel a frappé le bourreau

Et dont brille en un coin le lourd pommeau de cuivre,

Pour obéir aux vains préjugés et pour suivre

On ne sait quel devoir et quel respect humain,

Elle-même mettra dans cette horrible main

Par qui toute sa joie ici-bas fut ravie,

Le repos, le sommeil, la guérison, la vie !

Jamais ! Cette fiole, elle va la briser.

Mais non, c’est inutile. Elle n’a qu’à laisser

S’accomplir le destin ; pour servir sa vengeance,

Il semble qu’avec elle il soit d’intelligence :

Ce malade, elle n’a qu’à le laisser mourir…

Oui, le remède est là qui pourrait le guérir,

Mais ne peut-elle pas s’être, une heure, endormie ?

Puis elle fond en pleurs et s’écrie : « Infamie ! »

Et la lutte durait encor, quand l’Allemand,

Tiré de son sommeil par un gémissement,

S’agita dans un rêve, et, fiévreux, dit : « À boire ! »

Irène alors leva vers le vieux Christ d’ivoire

Suspendu sur le mur, à la tête du lit,

Un sublime regard de martyre, et pâlit,

Puis, l’œil toujours fixé sur le Dieu du Calvaire,

Versa le contenu du flacon dans un verre,

Et délicatement fit boire le blessé.

Seigneur, vous avez vu, seul, ce qui s’est passé

Au chevet de ce lit, dans ces heures funèbres,

Lorsque l’Esprit du mal parla dans ces ténèbres :

Vous qui fûtes conduit au désert par Satan

Et n’avez qu’à la fin pu lui dire : « Va-t’en ! »

Vous pardonniez, Seigneur, à cette âme tentée.

Lorsque l’épreuve enfin fut par elle acceptée,

Vous seul étiez témoin et vous seul approuviez !

Vous souvenant alors du Mont des Oliviers,

Où frémissant devant l’approche du supplice,

Vous disiez : « Ô mon père, éloignez ce calice ! »

Vous avez eu pitié de ce cœur trop puni,

Seigneur, et je suis sûr que vous avez béni !

Mais quand le médecin, qui revint vers l’aurore,

La vit près du blessé, le faisant boire encore

Et soutenant le verre avec ses doigts tremblants,

Il s’aperçut qu’Irène avait les cheveux blancs.

François COPPÉE. 1842 – 1908